Le 8 février 1962, Janine, ma tante, était allé manifester contre les crimes de l’OAS, ce soir là, l’impensable arriva. Fait unique dans l’histoire de notre pays, un gouvernement fit charger, par la police, des manifestants qui soutenaient son action contre des factieux.

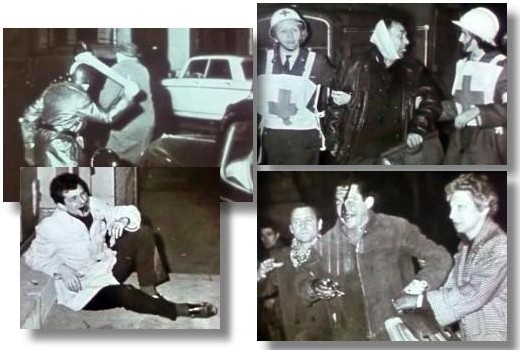

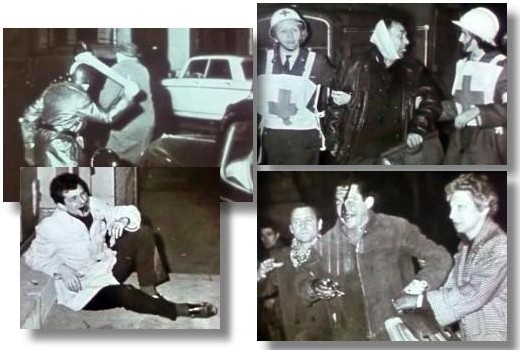

Aucun incident ne pouvait justifier cette répression, c’est d’ailleurs au moment où la foule se dispersait que le criminel contre l’humanité, Maurice PAPON, préfet de police, ordonna, de réprimer, avec la plus grande sévérité la manifestation (les enregistrements des messages radio de la police ne laissent aucun doute à ce sujet). Face à ces femmes et à ces hommes qui allaient tranquillement regagner leur domicile PAPON envoya une unité spéciale de CRS, qui avait été rapatriée d’Algérie et connue pour être profondément infiltrée par des éléments pro OAS. Monsieur PAPON voulait du sang, Monsieur PAPON voulait des morts, Monsieur PAPON allait être servi. Vous noterez au passage que je ne traite pas PAPON de salaud ou d’ordure, ce qui pourrait me valoir un procès de la part de ses descendants, mais que je le qualifie de criminel contre l’humanité, puisque les tribunaux ont reconnus sa culpabilité en tant que complice des auteurs de l’holocauste. Pour en revenir à ce soir du 8 février 1962, les manifestants, en voyant la police charger, se dirigèrent vers la station de métro Charonne en espérant y trouver refuge, terrible erreur, elle était fermée, et ils se retrouvèrent coincés contre la grille. Les policiers « balancèrent » des personnes qu’ils avaient attrapées sur ceux qui se trouvaient en dessous, pour compléter leur crime, ils jetèrent des grilles d’égout en fonte pour mieux les écraser, Neuf personnes périrent, deux cent cinquante furent blessées.

Ma tante, comme tant d’autres, quand elles vit débouler les « sauvages » se dirigea vers la bouche de métro, en voyant des manifestants tenter d’en ressortir mais être repousser par les brutes paponesques elle réalisa le danger. Trop tard, un « barbare » l’avait saisie, il la souleva et voulut la précipiter par-dessus la rambarde sur ses camarades pris au piège. Dans un ultime sursaut de survie, elle s’accrocha à la grille et repoussa la brute qui chuta sur la chaussée avec elle. Elle se releva avant lui, elle tenta de fuir, elle avait perdu ses chaussures et l’ignoble était déjà à ses trousses. D’autres policiers lui barrèrent le chemin, c’était fini, pas d’issue possible si ce n’est cette porte qu’elle essaya en vain d’ouvrir. L’ancienne résistance se retourna et décida de faire face à l’espèce de salopard, elle le griffa, laboura son visage de ses ongles, encaissa ses coups de gourdin mais ses forces faiblissaient, quand soudain la porte s’ouvrit, deux bras l’agrippèrent, d’autres repoussèrent la brute et rabattirent le battant devant lui. Des mains refermèrent le verrou, elle était sauvée. Janine mit un certain temps pour réaliser qu’elle devait la vie sauve à des femmes, des femmes en « petite tenue », à moitié dénudées, bien trop fardées. Ce sont elles qui soignèrent ses blessures, la réconfortèrent, lui donnèrent des chaussures, et qui, bien plus tard, quand les charognards furent partis laissant la place aux secours, lui payèrent un taxi pour la raccompagner chez elle.

Janine, jusqu’à la fin de ses jours, n’accepta jamais que l’on puisse traiter une femme de putain, elle avait trop de reconnaissance et de gratitude envers ces femmes.